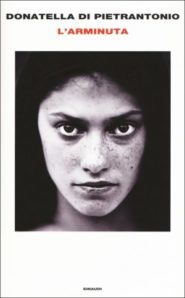

“A tredici anni non conoscevo più l’altra mia madre. Salivo a fatica le scale di casa sua con la valigia scomoda e una borsa piena di scarpe confuse. (…) La porta non voleva aprirsi, qualcuno dall’interno la scuoteva e armeggiava con la serratura (…). Dopo lo scatto metallico è comparsa una bambina con le trecce allentate, vecchie di qualche giorno. Era mia sorella, ma non l’avevo mai vista”. Inizia così questo romanzo, vincitore del Premio Capiello 2017, che ho letto tutto d’un fiato. La protagonista perde improvvisamente il mondo che l’aveva contenuta fino ad allora, l’affetto di quelli che aveva creduto i suoi genitori, la sua amica più cara, le attività di ogni giorno e l’amato studio della danza classica. Si definisce “orfana di due madri viventi”: “Una mi aveva ceduta con il suo latte ancora sulla lingua, l’altra mi aveva restituita a tredici anni. Ero figlia di separazioni, parentele false o taciute, distanze. Non sapevo da chi provenivo”. Di colpo è costretta ad abbandonare la casa confortevole in cui aveva vissuto, quella con il mare a poche decine di metri che nel ricordo alleviava la sua pena, proteggendola dai fantasmi della notte. Ad aspettarla, distante dalla sua vita, c’era la donna che l’aveva concepita, che non si era alzata dalla sedia per accoglierla, che viveva in una casa buia con numerosi figli in condizioni di estrema povertà, e che cucinava “polpette di pane con altro pane intinto nella salsa per occupare lo stomaco”. “Non l’ho mai chiamata per anni. Da quando le sono stata restituita, la parola mamma si è annidata nella mia gola come un rospo che non è più saltato fuori”. La ragazzina, io narrante della storia, definisce quella biologica “la madre” per sottolinearne l’estraneità, fino alle ultime parti del romanzo, quando in un tentativo di redenzione comincia ad appellarla “mia madre”. Allo stesso tempo non indica mai il suo nome al lettore. Quasi a voler rimarcare la perdita dell’identità e lo sconcerto legato allo smarrimento di quella che credeva essere la sua appartenenza. Tuttavia la mancanza del nome è compensato dal soprannome di “Arminuta”, inteso come restituzione alle proprie radici e titolo del romanzo. Infatti “arminuta” deriva dal termine dialettale abbruzzese “arminut”, che vuol dire ritornata. Un suono comune ad alcuni dialetti delle regioni italiane, in Basilicata “arrvnut”, in Molise “arrmnuta”. Al pari del gergo, i costumi dei molti paesi d’Italia rivelano realtà sospese, al confine di un passato rurale non dissimile da luogo a luogo. Questa comunanza di contesti rende ancora più calzante l’empatia del lettore verso la protagonista. L’immedesimazione in situazioni, luoghi e circostanze, legano il lettore alla storia nella ricerca della verità. L’Arminuta tuttavia, non racconta solo l’abbandono, ma si rivela soprattutto un romanzo sulla resilienza. È la storia dell’affrancamento di una ragazza a cui, prima di allora, erano state concesse delle opportunità. Proprio la consapevolezza di sé e la tenacia legata alle risorse pregresse, le permettono di oltrepassare le barriere che, al contrario, non consentono ai suoi fratelli di varcare la morsa di un contesto ostile e intriso di ignoranza. Affiorano aspetti al limite della superstizione, la figura della “magara”, antica guaritrice contadina, il concetto di destino che non concede affrancamento, ma che tuttavia per l’arminuta non conta, “il destino è una parola da vecchi, non puoi crederci a quattordici anni. E se ci credi, lo devi cambiare”. La dignità, “il piccolo fuoco” che oltre le paure della ragazza determina la sua perseveranza, consente all’arminuta di abbattere i limiti, recuperando un futuro negato invece ai suoi fratelli: a Vincenzo, il più grande, che la guarda come se fosse una donna o al piccolo Giuseppe, affetto da un deficit cognitivo e infine ad Adriana, unico appiglio umano di complicità e soccorso. Proprio la schietta e rozza Adriana, più giovane di qualche anno rispetto a lei, le restituirà il capitale umano e la lealtà, permettendole di mantenersi in equilibrio in quel sistema frammentato dagli adulti. “Mia sorella. Come un fiore improbabile, cresciuta su un piccolo grumo di terra attaccato alla roccia. Da lei ho appreso la resistenza. Ora ci somigliamo meno nei tratti, ma è lo stesso il senso che troviamo in questo essere gettate nel mondo. Nella complicità ci siamo salvate”. Con uno stile asciutto ma intenso ed evocativo che richiama quello delle fiabe e della poesia, Donatella Di Pietrantonio rende omaggio alla sua terra, l’Abruzzo, e volge lo sguardo al mondo delicato e incandescente dell’adolescenza.

L’Arminuta, un libro sulla resilienza